スマホ記録による 中国・四姑娘山(大姑娘山=大峰)登頂記 2016/7・26~8・3

|

| なんか天気もよくないし、これだけ見ると何の変哲もない岩山だったなあ |

あこがれ・幻のブルーポピーを見る旅に 2016・7/26~8/3

海外の山に出かけて旅行記を書くというのがマイ・ブームになっている?昨今ですが、PCの中に放っておいたちょっと昔の記録を発見。当時同行の皆さんにBlogupの許可はいただいたものの、共有するだけでそのままになっていました。ここらでアップお目にかけます。

当時の山仲間だった2人(+1人の御夫君)、世話役に中国からの留学生をお願いし、彼女の旧友で成都でガイドをしていた青年のお世話になり、5025mの大姑娘山に登って、日本では見ることのできないブルー・ポピーも見た、私にとっては本格的な海外登山初挑戦の旅でした。写真は当時使っていたスマホで撮ったのですが、久しぶりに見るとなぜか縦横比がフルサイズで横長…当時の私のスマホでは調節ができなかったのか??パノラマ写真は撮りやすかった記憶があります。そんな旅は中国・成都での集合からはじまります。

7月26日(火) 夜、メンバー成都双流空港大酒店に集合

E・Oさん(78歳女性 バリバリ元気)

S・Rさん S・Nさん(60代のご夫婦)

K・M(私・女性、S夫妻の妻Rさんとは

ちょうど2か月違いの同い年)

L・Wさん(中国人女性・80后・

日本留学中の大学院生 28日夜より参加)

7月27日(水) 7:30 四姑娘山への登山口日隆に向かって出発

彼はキャンプ用の荷物と英語のわかる友人を連れて車でホテルに迎えに来てくれた。

1984年生まれ。湖南省生まれながら四川省の高山にあこがれ、2008年の四川地震後災害ボランティアなども続けながら、成都を拠点にガイド業を展開、自己紹介によればすでに数百回・数千人を案内しているが、日本人(高齢者)のガイドは初めてとのこと。四姑娘最高峰の四姑娘峰には昨年4月、雪のある中をロッククライミングで挑んだという。

実は、前日、より近いルートが大雨で土砂崩れ、通行できなくなったということで、別ルート(とりあえず7時間と聞いたが実際は…13時間!!)で、車も小型にするという連絡が入った。迎えに来た車はパジェロで、キャンプ荷物を積み込むと人の乗る場所はウーン…。これはけっこう難行苦行だ。

9:50 都江堰

ここで、荷物を積みなおし、キャンプ荷物は車の屋根に、運転手も別の人(多分山道に慣れている)に代わり再出発。積みなおしの間、私たちはトイレを借り水を買った小さな食堂の女主人と雑談。今まで雨が多かったが、今日は天気もいいだろう、と自慢顔。積みなおしてちょっとは楽になったが・・・

汶川市 四川大地震の震源地だった場所。盛んに復興されてはいるが、地震で崩れたままらしい建物や、土石流跡なども見られた。

理県→馬爾康→小金→四姑娘山鎮(日隆)と、なんと13時間の旅。

ここは日本よりは日が長く8時頃までは明るいが、行けども行けども目的地にはつかず、途中4000m地点も通過、山道・田舎道を上ったり下ったりですっかりくたびれる。

21:00 日隆 日月山庄(荘)到着。そのあと夕飯。やれやれ!

7月28日(木) 高地順応初日

四姑娘山は4つの連峰(姉妹)からなる山群で、首峰四姑娘山は6258m。私たちが登るのは一番手前の一番低い大姑娘山(大峰、これが長女)だが、5025mある。日隆は3200mくらいで、今のところ一行のだれも高山病の症状は示してはいないが、まだ2000m近くも登るので、「高地順応」をしなくてはならない。というわけで、この日は近くの「長坪溝」散策に行くことにする。

「溝」というのは山と山に挟まれた細長い平地をいうらしい。「長坪溝」「海子溝」「双橋溝」と、この辺は「溝」がいっぱいだ。↓典型的な「溝」の風景。後ろに霞んで高山群

9:00 日月山庄から歩いてバス乗り場へ。長坪溝の入山料20元を含む往復バス代は70元(これはガイド料に入っていて肖さんがまとめて買う)20分ほどバスに乗り、長坪溝入口に。

10:30 入口近くにあるラマ寺を横目に、長坪溝へ。

約7キロにわたって木道が整備され、歩くやすくなっている。木道には5人の清掃担当が配置されていて掃除をしているのだとかで、ごみもなくきれい。清掃人はいずれもチベット族の女性。トイレも2か所あり、1つは穴が3つあいただけのいかにも原始的中国トイレだったが、昼を食べた枯樹灘のトイレは自動水洗、使用中はドア上にランプがともるという「超近代トイレ」だった。

12:00 虫虫脚瀑布 虫の足のように分かれた滝に沿って木道の階段が作られている。高度4000mを息を切らして上るわけである。

13:00 まるで上高地大正池を思わせる、水から生えた木々が涼しげな「枯樹灘」で昼食。水辺の奥に駱駝峰、左手に婆繆山の三角錐が高くそびえる↑

14:30、木道終点の上干子に

ここから先さらに道は続き、Eさん希望の幻の花、ブルー・ポピーもみられる(かもしれない)ところはあるが、さらに7キロ奥だというので断念、戻ることにする。帰りは木道ではなく馬が歩く「馬道」を通ってみることに。婆繆山を背に泥道を歩く。

16:00 馬道経由枯樹灘 ここから木道に戻る。毎日午後になると降る雨が降り出す。木道上なので傘をさしてちょうどいい感じ。

17:00 長坪溝入口に戻る。少し疲れ気味のS夫妻はまっすぐバス停に。Eさんと私はラマ教寺院によって旅の無事を祈る。↓ここはチベット仏教・祈祷旗タルチョーがはためく

石垣に咲くエーデルワイス↓18:00 日月山庄に帰着

夜になり、Lさん到着。山女のLさんとガイドの肖さんは、Lさんが四川省の大学生だった頃からの山仲間とのこと。通訳もしてくれる彼女の到着を待って明日からの行程の打ち合わせをする。

7月29日(金)高地順応 2日目

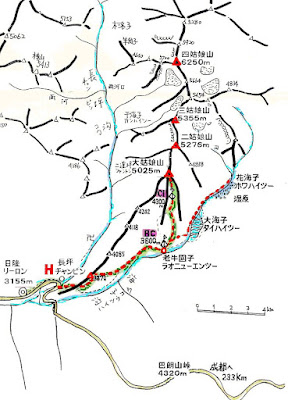

いよいよ登山開始…これから登る四姑娘山全図

9:00 まず日隆の風景名勝区管理局で入山手続き。78歳のEさんに、管理局の役人、今までに登った最高齢者は83歳だ、と笑う。

ついで、キャンプ中の昼食買い出しにスーパー(超市)にいく。

10分ほど登り、海子溝入口

の馬乗り場へ。ここにも立

派な門があり、世界遺産の

看板が立っている。

10:30 馬で大海子まで、210元。

私の馬子は盧艶兵君という少年(10代後半?)。どろどろの馬道をピョンピョン元気に飛び跳ねて歩いていくが、気まぐれな馬も合わせてピョンピョン。断崖絶壁の端に寄るのも大好きみたいで気が休まる暇なく・・・・いささか疲れる。間で2回ほどの休憩をはさみ、美しい高原地帯から海子(水の流れる湿地帯)を下にみる絶壁を経て14:30ごろ大海子到着。

この間、私たちのテント、炊事道具などのキャンプ用品はチャーターした2人4頭の馬が別に運び、この馬の馬方たちは、同時に私たちのキャンプ中の食事つくりや、テント設営などを担当してくれると知る。経験したことのない大名旅行だ!!

休憩中の馬たち・乗っているところは自撮りできず⤵

15:10 大海子→キャンプ地に(歩40分)途中雨が降り出し雨衣を羽織る。

道は湿地帯らしく川のようになっているところもあり歩きやすいとはいえないが、周りには花が咲き乱れ、眼下には水の流れと、そこで遊ぶ馬の群れ、はるか前方には雪をかぶったグースー山(と聞いたが字はわからない。多分「姑蘇山」??ということにしておこう)。

15:10 大海子→キャンプ地に(歩40分)途中雨が降り出し雨衣を羽織る。

実際に雨衣を着て雨の中を歩いたのは、このとき一度だけ。↓到着!

石積みの小屋とその下方にあるテント場↓

キャンプ地の上には、ここでヤクを飼い

チーズを作っているという人の石積みの

小屋があり、私たちはその下の広場に幕営

をすることになる。

この日は、このあとずっと雨が降ったりやんだり。テントは張ったものの小屋の中で火にあたりながら聊天(おしゃべりしたり、休んだり)して過ごす。夕方雨やみを待って、近くの湿地帯(=海子、川も流れる)を散歩。草原は一面の花畑だが、点在するのはヤクや馬の糞。匂いはなぜかあまりないが、気をつけないと踏みそう。でも気持ちのいい散歩ができる。

到着した馬から荷物を下ろす。

ペットボトルの湯たんぽを抱え、テント泊、第1泊め。夜半~明け方は5℃前後とのことだったが、寒いということはなく休めた。(銀マット、スチロールマット、寝袋、インナーフリース。着衣は上下フリースを一応着たが、必要はないみたい)

なお、この日、三姑娘山で転落事故あり、亡くなった方の捜索・遺体引き取りのため警察官ら数名が小屋にきて夜まで、山に登るかどうか様子見、結局近くにテントを張って泊まるという出来事もあり。

7月30日(土) 高地順応 3日目

5:00 起床

暗い中トイレに。実はこの朝に下痢。高山病の症状の一つに下痢があるというのでちょっと心配した。しかし薬を飲み、3回ほどトイレに行った後はおさまる。トイレは草地の中、流れを越して約50メートル、ここは穴二つの原始的中国式トイレ(境はあるが、ドアはない)トイレ通いにはいささかつらいものがある。(トイレットペーパー、消毒濡れティッシュ、それに夜はヘッドランプを身近において、かつテントの位置が分からなくなるから、もう一つ小さなライトでテント内を照らしていく)。

8:00 朝食・・お粥で好都合

9:30 高地順応を兼ねて、キャンプ地よりさらに奥地の花海子まで散策。

道は湿地帯らしく川のようになっているところもあり歩きやすいとはいえないが、周りには花が咲き乱れ、眼下には水の流れと、そこで遊ぶ馬の群れ、はるか前方には雪をかぶったグースー山(と聞いたが字はわからない。多分「姑蘇山」??ということにしておこう)。

とにかく咲き乱れる花々に驚喜しつつ歩く、歩く…

12:10 大姑娘山AC登り口近くで一休み

肖さんが測ってくれるSPO2(酸素飽和濃度)値 私は93、Eさんも90前後、しかしS夫妻はともに低めらしく、少しつらそう。

13:00 BCに帰着・昼食

午後はまたまた雨が降ったりやんだり。洗濯機を利用して作るヤクのチーズ作りを見せてもらったり(しかし、私は見損なう、残念)、晴れ間には馬の蹄鉄を打つところを見たり、地元の人々の暮らしを見たり、話したりなど・・・・Eさんが買ったヤクのチーズの塊1㎏40元。すこしポロポロして水気は少ないが、あっさりした癖のないクリームチーズ風。

夕刻からまた花を見にブラブラ散策も…夕飯つくり・・上げ膳据え膳がありがたいこと!

明日はいよいよAC(アタック・キャンプ)に

早めにテントに入る。雨は11時ごろまでかなり激しく降っていたが、その後上がった。

7月31日(日) 快晴! いよいよACに!

15:30 ACキャンプに到着

高度4300m。浙江省の団体もいて、ACは結構にぎわっている。

午後は例によって雨で心配したが、 夜半に

はあがり、午前3時には満天の星を見た。

初めて、私もいたよ、という証拠写真です(笑)↓

|

| ACとそこから仰ぐ大姑娘山 |

|

| ACでの食事 |

8月1日(月) いよいよ大姑娘山への登頂

4:00起床 4:30朝食

5:20出発

暗い中ヘッドランプをつけて歩き出す。テント場から水が流れ石の点在する牧草地のようなところを越えやがてガレ場に。

暗闇から薄明りのころようやく斜度のある岩場に差し掛かる。今日は肖さんのほかに、いつも炊事をしてくれる2人もついてきてくれる。一方、昨日SPO2値が70になってしまったS・NさんはACで待機することに。

6:50 Eさん、念願の、幻の花ブルー・ポピーを岩場に見つけ大喜び

美しく岩場に咲く花でしたが、なかなかに撮

影が難しい花でもありました

岩場にはところどころ白い石をケルンの上に

置いた「神(仏?)さま」が鎮座している。

その石をいくつも抱えて下りてきた中国人に

も会った。

8:30 鞍部に到着

四姑娘は雲をかぶってあまり見えなかったが三姑娘、二姑娘は見える。反対側には一昨日見た婆繆山も。そこから小1時間で頂上へ。多分5000メートルあたりの広場のようになったところで休むがそこから上が大変。空気が薄い感じで息が切れつらく、頭も重い。

大姑娘からの婆繆山と、雲に頂上が隠れた四姑娘山(右端)

たちまち元気になる。

小

ケルンを積んだ岩場・ラマ僧が授ける白布を首にかけた石仏もあちこちに

後半はまあスムーズに。斜度が少なくなったところで炊事人+荷物運搬人の二人(馬方)は馬を探しにたちまち下山。

10:30 ブルー・ポピーの岩場を過ぎ、12:00 ACに帰着

帰着後、ただちに、テントをたたみ、その日

のうちに日隆まで馬でおりることになる。日

隆まで250元。馬方は陳昌桃氏。今回はベテ

ラン。馬は8歳のヨウチー。落ち着いている

が、しまっているのか背中が固く、乗り心地

は少し悪い。それと陳氏が「眠るな、眠るな」

というのがうるさい。(寝てはいないよ、寝ら

れるわけないでしょう!と、言っても言っ

ても繰り返すのに閉口)

途中の休憩所でたたんでパックしたダウンを忘れてきてしまったよう!😞

|

| 疲れ果てて?休憩中の面々 |

16:00 日隆到着

左(上)海子溝入り口から木道を歩いて日隆へ・(中)眼下には建設ラッシュの日隆鎮・ 右(下)「世界自然遺産」表示のある海子溝門

17:00 日月山庄に到着 3日ぶりのシャワーに生き返る。

夕食は、私たちに付き添ってくれた馬方(炊事人)で「大哥(兄貴)」と呼ばれる沈亜波さんの店(食堂と、宿泊所もしている)で。自家製の果実酒なども、ちょっと味見させていただく。夕方はかなり冷え込んできて、フリースにウインドブレーカーを重ねてしのぐ(ダウンの紛失にはこのとき気づいた)。

8月2日(火)おまけの1日!

昨日のうちに日隆まで下ってしまったの

で、今日はおまけののんびり休日。

9:00 大川健三氏の「自然保護啓蒙館」を訪問

大川さんは約10年ほど前の50代に、四姑娘山に魅せられ、日本のIT企業を退職し、この地に移り住んで写真家として活躍しながら自然保護区管理局特別顧問として、この地の自然保護に取り組んでいらっしゃる方。チベット族の女性と結婚し、お子さんも生まれて、すっかりこの地の人になられているようだ。今回の旅にあたって、かつて、この方を紹介する記事を書いた共同通信記者のHさんの紹介を受け、私たちも彼のアドヴァイスなどを伺い、お世話になった。

大川さんは約10年ほど前の50代に、四姑娘山に魅せられ、日本のIT企業を退職し、この地に移り住んで写真家として活躍しながら自然保護区管理局特別顧問として、この地の自然保護に取り組んでいらっしゃる方。チベット族の女性と結婚し、お子さんも生まれて、すっかりこの地の人になられているようだ。今回の旅にあたって、かつて、この方を紹介する記事を書いた共同通信記者のHさんの紹介を受け、私たちも彼のアドヴァイスなどを伺い、お世話になった。「自然保護啓蒙館」は日隆鎮内に彼が私財を投じて建てたフォトギャラリーである。今回、彼は留守だったが、この村の元村長、四姑娘山の観光事業を村の事業として企画実現し、自然保護の点では大川さんの協力者でもあるという澤郎朶席さんが案内してくださった。

10:00 日隆鎮散策

(上左から)日隆鎮の漢・蔵風家並①②・チベット族の掃除人

四姑娘遊客センターとタルチョ(祈りの旗飾り)がある駐車場・海子溝入口に続く木道・

ヤクの肉を売っている

村の入り口・この地域のチベット族を「嘉絨」という。その料理店・スーパー

12:00 昼食は村内の食堂で(水餃と麺)

13:30 双橋溝へ 近くの渓谷。肖さんの友

人周さんに車を出してもらい出かける

14:10 双橋溝入口 入山料150元(ただし、遊

覧バス代70元を含む)

双橋溝には通常一般車乗り入れは禁じられ、観光客は遊覧バスに乗らなくてはならないとのこと。周さんは双橋溝の住人なので、車の乗り入れが可能だが、入場券を買った私たちは、彼の車ではなくバスに乗らなくてはならないと、一つ目の「名所」3300mの「人参果坪」(お花畑の名)を見た後、バス終点の「紅杉林」まではバスに乗せられる。(同乗の中国人旅客はなぜか眠っている人が多い。遊覧観光バスだよね?)。周さんと肖さんは車でバスについて走るという、ある意味珍妙な状態に。官僚的なまでに徹底した観光資源の保護ということなのだろうか。

15:20 バスの終点「紅杉林」の広場に。土産物屋が並び、チベットの衣装を着て写真をとらないかと、さかんに声をかけてくる。

|

| バス降車場近くの売店群 |

15:30~16:00 紅杉林の木道(ここでは桟道と表示がある)散策

玉兔峰 冰川(万年氷河の流れる山) 阿妣山などが近くに、はるか南には尖子山、猟人峰。広場の反対側にそびえる牛心山。とにかくここは山の雄姿のオンパレード(小さい写真ではわかりにくいが・・・)。

16:00~17:00 牛心山の下を通り、野人峰、布達拉峰(ここはまだ人類未踏とか)などを仰ぐ木道を歩く。途中パラパラ小雨、かと思うと青空も見え、落ち着かない天気ではある。周辺草地は花や茸類のにぎわい、ここも・・・・・

ようやく晴れてきた木道で野人峰をバックに1枚…

隆珠措に映る仰天窩・右(下)も同じ5000m峰

上(右)から 周さんのお母さんと次男・周さんのソーラー・システムの家・台所で調理中

上(左)から馬で下った道が見える。左方が日隆鎮・雨模様の峠を越えて…

13:00 昼食 チベット風そば茶も。 いよいよ旅も終わりに近づき…

その後は周さんの車に拾ってもらい、あちこちで止まってもらいながら、出口方向を目指す。

18:00 周さん宅へ

彼が午前中に採集したという松茸をふんだんに使った炒め物、ヤクのバター(クセがなく上品な味)などをメインにする家常菜の夕食をいただく。周さんは26歳、小柄だがまつ毛びっしりのイケメンで、すでに二児の父。肖さんの登山仲間でもあり、ガイドをしたり農業をしたり、そして自宅ではWi-Fiの代理店もやっているという実業家でもある。若い妻と母、子供たちと、民宿もできるというこの家に住む。屋根にはソーラーパネルがついていて自家発電。伝統と現代をうまく組み合わせて生きているようだ。サンキュウ!周さん!

肖さんのガイド業は、こんなふうにあちこちにいる山仲間や友人たちの伝手を組み合わせ、力を借りつつ、展開しているわけなのだった。

なお、ここにかぎらず、今回の旅で食べた地元産の野菜や茸をふんだんに使った、辛くない四川の家常菜は最高だった。毎日おいしくご飯を食べた。

(ここは私のカメラ電池切れ。写真はS・Nさんにご提供いただきました。ありがとうございます!)

なお、この午後、不参加のRさん、夕方、日月山庄に大川健三さんが来てくださり、会うことができたとのこと。よかった!よかった!

8月3日(水) 日隆から成都に

9:00 出発

すでに復旧したという巴郎山峠(最高地点は4400m)経由、パンダの生息地、臥竜鎮経由のルートで成都に向け出発。

|

| 出発前の日月山庄、奥にオーナー |

12:00 臥竜鎮で木に登るパンダ1頭発見。昼食(チベット風そば茶を飲む)

どれがパンダかわかる?・四川省のパンダ公園(保護区)は濁流の川にかこまれていた。

15:00 成都到着

今回も高速を下り、市内に入ってから運転手交代。日隆からの運転手が、眠いのと道がよくわからないからというので、弟!?を呼び寄せて交替させたもの・・・・こんなのありか?

15:30 成都双流空港大酒店にて旅行パーティ解散

Lさん、肖さんは市内に。他の4人はこのホ

テルに投宿。夕方から空港内の店で打ち上

げ晩餐をしました! お疲れさま!)

(付記・・気になること、気にしたことなど・・これから行く人のために)

① 旅の形態と費用

●中国成都風致文化伝播有限公司(肖風氏)に企画・ガイド等を依頼。費用:3600元(テント、寝袋を含むキャンプ用品一式、成都~日隆までの車による往復運送および運賃=チャーター、馬4頭による日隆からキャンプ地までの運搬、運搬・炊事その他対応の人員2名、昼食2回を除く全食費、日月山庄4泊分宿泊費、長坪溝入山料、保険費用を含む)

●現地で自費で払ったもの

・四姑娘山入山管理費500元

・双橋溝入場費(含バス代)150元

・日隆→大海子 馬 210元 ・AC→日隆 馬 250元

●成都双流空港大酒店(前後2泊) 624元(税・サービス料込)

他に東京⇔成都航空券、成都での食費、雑費、土産物代など。

②

気候と持ち物

(気候)当地のこの時期の平均気温は12~13℃。明け方などは4~5℃に下がる。連日「小雨」「中雨」という予報だったが、実際は、午前中は晴れか曇り、午後になると小雨が降ったりやんだりし、夜半におさまる日もあれば明け方近くまで降ることもある、という感じだった。防寒対策は必要だが、日本の真冬のような寒さではない。昼間も歩いても汗をかくというほどの暑さではなく過ごしやすい。

(持ち物)・・平地用は別としてキャンプで使ったものだけ。平地用の不要な荷物は、日月山庄に預けていく(鍵のかかるスーツケース等が必要)。

帽子(日よけ用と防寒用の毛糸など2つ)首巻(マフラーはいらないが、速乾性のある薄手タオルなどがあると便利)長袖Tシャツ・半袖Tシャツ(歩くときは、肌着・長袖・半袖の順に重ねて調節。晴れれば日差しが強いし、涼しいので半袖だけで歩くことはまずない)サングラス・日焼け止めは必須。

登山用パンツ(3シーズン兼用のものと、裏フリースと2本持って行った)

ウインドブレーカー(薄手)、フリース(やや薄目)、マイクロダウンの上着各1枚ずつ。ゴアテックスの雨衣上下、寒いときはシャツ類の上にこれらを適宜重ね着する。雨具としては折り畳み傘もあったほうがよい。

軽登山靴、スパッツ(泥水の道も多いので長めのもの必須)、ソックス(厚手のもの。必要数を考えて)手袋(薄手でよい)。筋力補正タイツ(あればいいかも。しかし私は1日しか使わなかった)。保温下着(念のため1組持って行ったがこれもタイツのほうを1回使っただけ)。なお下着は速乾性のスポーツ用を。保温用の銀マットを1枚持っていくと安心。へッドランプ(テント内用にサブライトも)。トレッキングポール(岩場、花畑もあるので先端のカバーを忘れずに)マスク(結構鼻がグスグスした)テルモス(0.6~1ℓ)、大きいものより軽量な小型を2つもっていくのがお勧め。熱いもの、冷たいものなど、使い分けることもできる)なお、日本で出国手続きが済んだら水のペットボトルを1本買う。日本製はしっかりしているので、持ち続けると水を入れたり湯たんぽにもできる。(お湯は炊事人が沸かしてくれるので、炊事道具は不要。コップとフォーク・スプーンは一応持っていったが、なくてもなんとかなる)洗面用具(たっぷり使える水はない。顔拭き・身体拭き用の濡れティッシュも)、トイレットペーパー(芯を抜き、いくつかにわけて目立つ袋に。手拭きの濡れティッシュ、捨てられないとき用のごみ用ポリ袋をセットにして)個人用医薬品(下痢止め、鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬ぐらい?必要ならテープやバンテリンなども?。私は下痢止め1回と風邪薬1回を服用。鼻がかなりグスグスした日があったので)若干のお菓子や非常食。お湯はあるのでお茶・コーヒーなどのパックも。ごみ・その他用ポリ袋。

馬に荷物を積むときは専用の防水袋があって2人分の荷物がそれに入る。私は33ℓのザックのまま入れたが、ポリ袋などにつめて入れてもよい。ザックのままだと整理しやすいし、枕にもできるので(高地ではなるべく頭を高めにして寝るのだそうだ)よかった。毎日の行動は20ℓ程度の日帰り用ザックで十分。私はたたむと3×4㎝くらいになる携帯ザックを愛用。

③ 高山病対策

5000mなどという高地に行くのは初めてな

のでこれがもっとも難問だった。倒れて途

中撤退したくないし、同行者に迷惑をかけ

たくないし・・

というわけで、まず3週間前から週1度ずつ、銀座・好日山荘に予約して「低酸素トレーニング」を受けた(3回券9000円)。酸素濃度13%ぐらいの低酸素室で、安静、マシーントレーニング2種で合計45分くらいをすごす。ここで呼吸のしかたによって酸素の取り入れ方がかわること、また、自分が極端な高山病体質ではなさそうなことがわかって一安心。

次に、日本出発の数日前に、スポーツクリニックを受診して、相談し、高山病予防薬ダイアモックスを処方してもらった。薬代は10日分で3020円とそれほどではなかったが、初診料と時間外受診料、処方箋代とかで5950円、合計8970円という高い薬代にはなったが・・・・・3000mを越える日隆到着日から、この薬を半錠ずつ、朝晩の食後に飲んでみた。この薬には利尿作用があり、頻尿になることもあるというのが少し心配だったが、実際にはいつもよりトイレが少し近いかなというのが最初の2回ぐらいで、眠れないほどの頻尿というようなこともなく、その他の副作用も特には感じなかった。

SPO2値は前述のとおりおおむね93(平地では通常96~98という感じ)ぐらいにはなり、特につらかったのは5000mから上の25mぐらい。あとはたまに頭が重いことがあるくらいで、皆さんが息が切れるという坂もそれほど感じることなく登れたし、多分効果はあったのだと思う。

あとは、念には念を入れ食べる酸素(これはほとんどアソビの領域?)と鼻孔拡張テープを用意した。鼻孔拡張テープは寝ているときに息を吸いやすくするらしいのだが、顔にクリームなどを塗ってしまうとうまく張り付かない。1日だけバシッと貼れた日があって、その日はさすがに快調睡眠だった。

④ ネット・メール 環境について

こんな山の中に行ってネットだの、メール

だのと考えるほうがおかしいのかなとは、

思いつつ・・・・浮世のしがらみから離れ

られず・・・・

成都のホテルはもちろんフリーWi-Fi問題なし。日隆まではPCを持っていく。日月山庄はWi-Fi OKで、壁に大きくパスワードが掲げてあるが、ここでPCをつないでメール受信すると、ストップ、ストップ、ストップのタイムオーバーの連続で、なんとか受信をするものの、普段の3倍くらい時間がかかってしまう。スマホも同様。

海外でデータのやり取りをするとお金がかかるので、海外ではスマホはたいていデータ受信を切っておいて、Wi-Fi環境があるところ(つまりホテルとか)でのみつないでまとめてメールの受信をしたり、ネットをしたりしてきたが、今回はそれもどうだろうかと思い、試しに海外用モバイルWi-Fiをレンタルしてみたが、これも、フリーWi-Fiが使える成都や日隆では使えるが、キャンプ地まで行くともう全然圏外状態で使えなかった。とはいえ、このあたりでも現地の人はちゃんとスマホを使っているので、電波がまったくないということではないのだろうと思う。

日隆でPCから日本に送ったメールは一応タイムラグなく着いていたが、スマホで写真を添付したメールの到着が、日本帰国後の次便と同時だったという1例があり。これも???。今後原因究明しなくては・・・・・・

特に付記に関しては、その後何回か海外旅行にも海外の山へも行ってみると、時の流れによる変化も感じるし、自身ずいぶんあたふたとしていたとも感じるが、2016年の世界状況?&私状況の結果としてそのまま載せることにします。

以上

ⓒ小林美恵子(2016・8/2024・5追記)

xiaolin091@gmail.com

.jpg)

コメント

コメントを投稿